王铁冠,1937年生,广东澄海人,中国科学院院士,1956年北京石油地质学校(永利yl23411集团官网入口前身)石油地质专业毕业,1961-1965年于北京石油学院石油地质专业深造,1983-1986年先后任美国特拉华大学地质系研究学者、俄勒冈州立大学海洋学院客座副研究员。曾任江汉石油学院勘探系副主任,1994年起在中国石油大学(北京)任教。长期从事生物标志物、油藏地球化学与石油地质学领域研究,曾任国家重大专项《大型油气田及煤层气开发》技术副总工程师,还曾分别任“油气资源与探测”“煤炭资源与安全生产”两个国家重点实验室的学术委员会主任和副主任,“有机地球化学”“油气藏地质及开发工程”两个国家重点实验室学术委员。主持完成国家自然科学基金项目、重点科技攻关项目、省部级以上课题45项,合撰专著13部,译著6部,发表论文261篇。获国家自然科学二等奖1项、国家科技进步三等奖1项、省部级科技进步奖12项,还曾获李四光地质科学奖、孙越崎能源大奖、中国石油天然气总公司铁人科技成就奖。

矢志石油六十载,情系母校育桃李

在松辽盆地的地质勘探中,当时不到21岁的王铁冠用双脚穿越完达山原始森林,收集到了宝贵的地质剖面资料;在学习习近平总书记给“银龄行动”老年志愿者代表回信精神座谈会上,87岁的王铁冠怀着“莫道桑榆晚”的信念,用行动表达自己退休不褪色的决心。王铁冠用自己六十余载的行动,生动诠释了“把论文写在祖国大地”的庄重誓言。

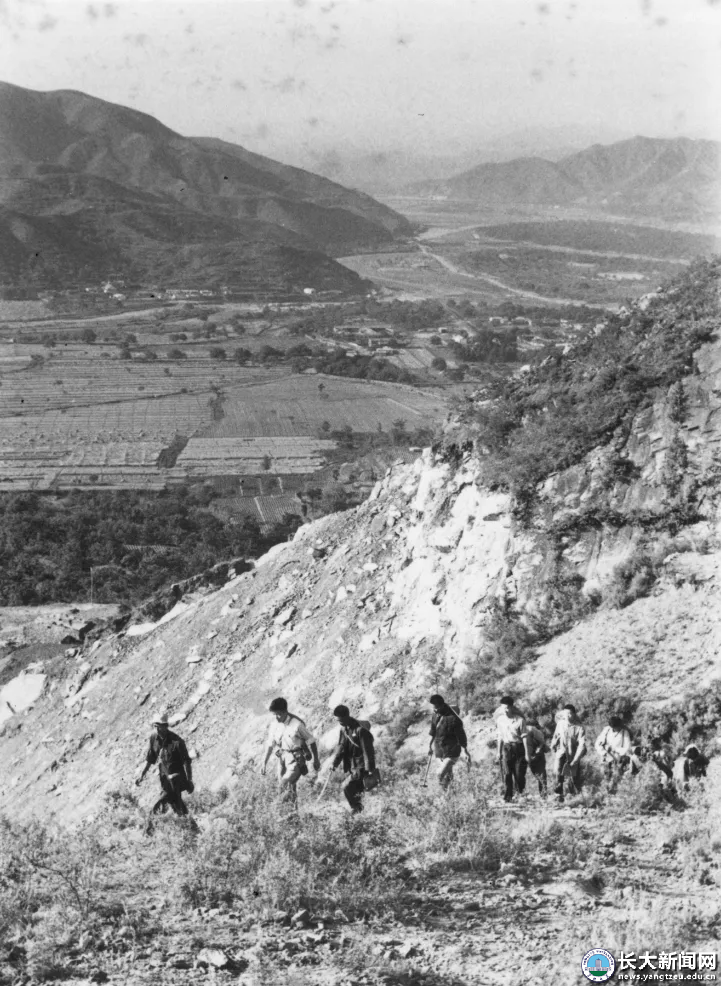

上世纪五十年代,党中央作出石油勘探战略东移的重大决策,石油工业部、地质部把松辽盆地作为石油勘探战略东移的主战场之一。1958年4月,北京石油地质学校开始组建勤工俭学地质队,赴东部地区进行地质勘探。该地质队需两次穿越完达山原始森林,对政治、业务与身体素质要求较高,最终选定三名教师、一位炊事员和七名学生,组成勤工俭学111地质队。不到21岁的王铁冠作为教师参与到这支队伍中。

勘探过程中,队里的赖志云由于连续奔波劳累,又因突发急性阑尾炎而愈加虚弱。地质队队长李桂森当即决定,兵分两路,一路护送赖志云到医院治疗,一路继续前进,由王铁冠负责地质队技术工作。

再次启程,王铁冠一行从西北方向横穿出完达山原始森林,完成了一条地质踏勘剖面。随后,往挠力河上游方向前行一段距离,紧接着再折返南东方向,一鼓作气完成了两条地质踏勘剖面。路上与“黑瞎子”相遇,好在有惊无险,狗熊没有对人群发起攻击。这一次,不仅让他们有了5天穿越原始森林的经验,还收集到了宝贵的地质剖面资料。

岁月流转,王铁冠的学术发展迎来转折点。1986年,王铁冠从美国特拉华大学和俄勒冈州立大学学成归来,有机会到北京工作。在当时来说,这是千载难逢的好机会,但王铁冠毅然放弃,回到了自己工作多年的江汉石油学院,继续从事他钟爱的分子地球化学事业。当时,江汉石油学院是较早开展分子有机地球化学研究的单位。

此后38年,王铁冠始终坚守自己的研究兴趣和方向,对于那些与自己研究领域不符的项目,无论项目多大,他都不接;相反,对于那些自己感兴趣的项目,哪怕赔上钱,他也毫不犹豫地投入其中。事实证明,王铁冠的选择是非常正确的,他在分子地球化学领域所取得的丰硕成果,有一半要归功于他在江汉石油学院多年研究的积累。

王铁冠数十年如一日的不懈深耕,让他在江汉平原这片热土上,主持了煤成油、油藏地球化学等重大课题。多年后,曾与王铁冠一同在学院地质系工作的同事李建明评价他:“热情洋溢,出口成章,对生活、工作充满激情。”

1994年王铁冠调任中国石油大学,仍心系母校发展。2008年11月,王铁冠回母校演讲时,幽默而风趣地说到:不能因石油行业就业形势紧张而妄自菲薄,随便“处理自己”,石油人应当像钻头一样有韧性,“同学们要做好为石油工业做贡献的准备”。结合自己多年教学经验,王铁冠鼓励大家在大学中注重自我优化,积累“知本”,为石油工业未来的发展而努力,要时刻谨记“机会只给有准备的人”。

讲座接近尾声时,同学们就“大学生如何创业”“关于中国石油工业未来的发展”等问题纷纷向王铁冠提问,王铁冠一一详尽解答。一位同学感慨道:“王老师的讲座让我们看清了人生努力的方向。”

2010年10月,在永利yl23411集团官网入口组建8周年暨石油教育60年庆祝大会上,王铁冠作为永利yl23411集团官网入口1953级校友代表深情地说道:“无论走到哪里,我们总能感受到母校殷切的目光和深情的牵挂;无论身居何处,我们都时刻关注母校的变化,祈望她发展壮大。我们永远是母校的赤诚学子。”他以一名老学长的身份,鼓励在座青年学子一定要倍加珍惜和把握现在的学习机会,充分利用良好的学习环境,弘扬母校的光荣传统,树立远大志向,勤奋学习,全面发展,在人生征途中用自己的业绩为母校争光,为祖国争光。

2018年,身处耄耋之年的王铁冠仍心系母校教育,11月16日,他以“中-新元古界到底是否有石油?”“中国的元古界油气资源是怎样分布的呢?”两个问题为主线,为长大学子带来了一场“论中-新元古界油气资源”的学术盛宴。王铁冠鼓励师生:“人有我有那还不行,要做到人无我有才站得住脚!”

从在完达山留下泥泞勘探脚印,到成为永利yl23411集团官网入口的“地质尖兵”,这位穿越大兴安岭原始森林的教师,已从青丝熬成白发,但其攀登科研高峰的脚步从未停歇,科研室里不灭的灯光见证着他“人无我有”的执着追求——正是这份永不言弃的科研精神,持续滋养着一代代石油学子茁壮成长。

破译岩层亿年秘 开辟能源新通途

二十世纪50年代至80年代,面对传统石油地质学“煤系不生油”的铁律,王铁冠没有随波逐流,而是深入野外考察。1975年,他来到湖北秭归,在侏罗纪煤系地层中发现众多固体沥青,还见到沥青脉分叉、穿插的现象,这表明这些沥青曾经是呈流动状态的石油。在他研究煤系固体沥青的成因后,明确提出了“成煤过程中也可伴随有‘生油’过程”,沥青是“煤或高等植物成因的液态烃类衍生物”,沥青脉的“分叉与合并现象”正是“具有次生流动运移的确证”等论点,对煤成油作出了重要的论证。

1978年,王铁冠参加燕山野外地质勘察,在元古代地层出露区,意外捡到一块砂岩滚石,在放大镜下见砂粒间充填着沥青颗粒。这位地质学家敏锐意识到,这可能是打开远古能源密码的钥匙。

地质学家常把天然沥青看作是油苗,于是他当即选点,进行人工槽探,随后在该地挖出了黑色含沥青的石英砂岩层。通过有机地球化学分析和同位素年龄测定,王铁冠确定这个沥青砂岩层是晚元古代时期的油藏,在13.27亿年前因遭受岩浆活动的高温烘烤而蚀变成固体沥青。这是国内发现的最老的古油藏。回到实验室后,王铁冠利用气相色谱—质谱仪,从沥青砂岩中检测到一个国际文献中尚未报道的新化合物系列。他按照国际惯例,首次实现了人工合成标样的色谱—质谱共注分析,将这个新化合物系列命名为“13α(正烷基)—三环萜烷”。迄今为止,该化合物仍是由中国学者发现与命名的唯一生物标志化合物。

“七五”期间,王铁冠发挥分子有机地球化学与煤岩学两个学科优势,最早发展了一套生物标志物分析与煤岩显微组分镜鉴相互渗透、紧密结合的烃源岩研究方法,带领团队完成跨越全国的科研长征,完成55个矿区、130份样品、9个沉积凹陷的微观解析,最终得出了一系列富有创见的研究成果,他在此基础上参与撰写的《煤成油的形成和成烃机理》专著获国家自然科学奖二等奖。

“七五”至“八五”期间,王铁冠的课题组对9个典型沉积凹陷和5个中小型盆地的原油、岩石样品,作了系统的剖析,从显微层次和分子级水平上,成功地确立了木栓质体、树脂体、细菌改造陆源有机质、生物类脂物以及富硫大分子等五种原始母质早期生烃的机理和模式。1995年撰写出版了《低熟油气形成机理与分布》理论专著,弥补了国际上盛行25年之久的“干酪根晚期热降解生烃理论”在早期生烃研究方面的缺憾。著名石油地质学家李德生在专著的序言中指出:该书“发展了我国陆相生油和煤成烃的理论和工作水平,拓展了我国石油地质学和有机地球化学的研究领域,也为(油气)勘探工作者提供新的思路和机遇”。

二十世纪九十年代以来,王铁冠积极引进国际上的油藏地球化学新理论、新技术,开拓新科研方向。2000年,在中石油股份公司的支持下,其为国内三大石油公司的科技人员举办了首届油藏地球化学培训班,既包含理论教学,又组织现场人员实验、实习,推动了各油田的油藏地球化学科研与实际应用。

从放大镜下的沥青颗粒到改写国际理论的理论专著,王铁冠用半世纪光阴诠释了地质学家最本真的追求——让沉默的岩层开口,为流动的能源指路。他的科研轨迹印证着:真正的学术突破,往往始于对“意外发现”的执着追问,成于对传统认知的大胆革新。近年来,这位在科学探索之路上的拓荒者又将目光投向更远:搭建油藏地球化学人才梯队,带着“既要破译地球密码,更要传递科学火种”的信念,在能源发展的道路上续写着新的传奇。

传严谨治学之道,育地质栋梁之才

凡熟悉王铁冠的人,都对他有一个共同的评价:无论是做学问,还是为师、为人,都堪称表率。他教过的学生无不对他严谨务实、勇于探索的精神留有深刻印象。1986年,王铁冠在国内高等院校中,率先为研究生讲授《分子有机地球化学》课。他在教学中不断引入相关文献中的最新进展,保证课堂教学内容的前瞻性。他的课程前后吸引了6所高校的青年教师、博士后、研究生和10个科研院所的研究人员在校借读或旁听。正如学生们回忆起的那样“王老师总是把国际期刊的最新论文带给我们,说‘科研不能闭门造车’”。

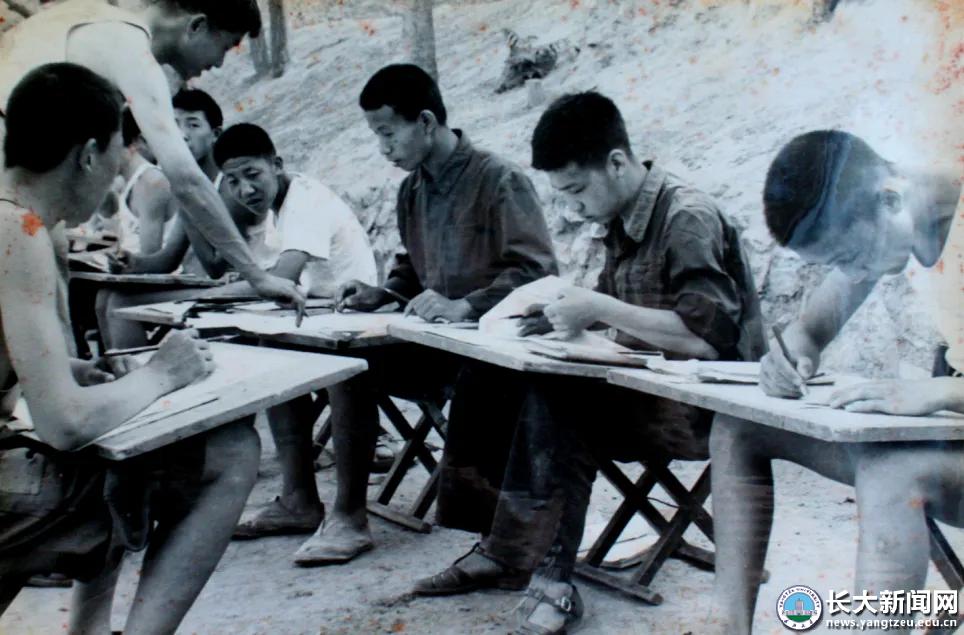

注重地质实践,是王铁冠教学的另一个特点。他曾带领学生从事8年野外地质调查。“做学问要耐得住寂寞,切勿三心二意,‘脚踩西瓜皮’肯定一事无成”。这句他常挂在嘴边的话,成为学生科研路上的座右铭。他还常常教导学生“择业先择师,做事先做人”。他要求每个研究生都学会到野外或现场采集样品,学会在实验室做具体的实验工作,对于学生的学位论文,王铁冠一直强调数据必须真实可靠,不允许随意剔除或人为更改实验数据。

在科研成果的署名问题上,王铁冠展现出令人敬佩的高尚品德。1990年,在一项国际合作研究中,他负责撰写了一系列论文,其中一篇,显微镜下的鉴定工作由两位年轻同事在赵师庆教授指导下完成,他在此基础上深入研究并完成论文撰写。大家都希望他署名为第一作者,可当论文在英国《燃料》杂志发表时,他却坚持署名为第五作者。“年轻人的成长需要更多鼓励,学术之路还长着呢。”这种甘为人梯的风范,让他在团队中赢得了“学术摆渡人”的美誉。

在王铁冠担任国内多种专业期刊的编委时,他总是极其认真负责。在作者评稿,大到论文的观点、论文的创新性,小到一个数据、一个术语、文字的表达、英文摘要的翻译等等,他都逐一进行思考并做出修改,所以编辑们非常愿意让王铁冠审稿。对那些存在较大问题但有新意的论文,王铁冠会直接打电话给作者,告诉他哪些方面值得肯定,还需要补充哪些工作;对一些非常优秀的论文,他还鼓励作者翻译成英文,向更高级别的期刊投稿。王铁冠始终站在纯粹学术研究的角度,抱着对学术研究和科研人负责的态度,科学客观地评价他人的学术成果。

赤子忠心担使命 银龄丹忱筑未来

随着“教育强国”战略深入推进,区域教育均衡发展备受瞩目,边疆地区亟需大量高素质人才推动产业升级、科技创新与社会进步,“智援边疆”行动顺势开启,深耕教育一线的王铁冠便以智援边疆为己任。2023年12月,他深入中国石油大学克拉玛依校区三大院系开展学科建设诊断,勉励院系教师们深刻认识建设实验平台对于校区整体发展的重要意义,不断在学习和探索中提升科技创新能力、教学能力,为科技兴疆、科技强国贡献更多力量。

2024年,王铁冠负责的新疆“一事一议”引进战略人才项目成功获批。这一国家级战略布局直指新疆能源转型核心命题,聚焦CCUS(碳捕集封存)技术产业化路径,致力于构建全国示范应用体系,在保障国家能源安全、推动“双碳”战略实施、促进新疆经济社会高质量发展等方面发挥关键作用。王铁冠此举彰显了“老骥伏枥”的精神。

作为“银龄行动”16位致信习近平总书记的代表人物,在学习习近平总书记给“银龄行动”老年志愿者代表回信精神座谈会上,他表示,自己与其他来自不同行业的“银龄行动”志愿者们一起给习近平总书记写信,怀着“莫道桑榆晚”的信念,汇报参加志愿服务情况,表达自己退休不褪色、为推进中国式现代化贡献力量的决心。当年王铁冠揣着罗盘在原始森林里找油,如今带着气相色谱一质谱联用仪在实验室里探碳。这一代老科技工作者的战场永远在祖国最需要的地方。

“收到习近平总书记回信后,深感振奋和鼓舞。”他表示,新时代新征程,将牢记习近平总书记嘱托,保持老骥伏枥、老当益壮的健康心态和进取精神,以实际行动践行教育家精神,既做好立德树人、科研创新的本职工作,又胸怀大局,积极投身服务地方经济社会高质量发展,发挥专长、回报社会,为推进中国式现代化贡献自己的“银发力量”。

当分子地球化学的探针刺破地层深处的奥秘,当教育者的薪火照亮戈壁滩上的实验室,王铁冠用六十余载光阴诠释了何谓“板凳坐得十年冷,文章全无半句空。”从最古老的油藏密码到最新的碳封存技术,这位地质赤子始终以科学家的理性与教育者的情怀,在祖国大地上书写着奋斗诗篇。“青山高而望远,白云深而路遥。”站在暗藏玄机的地质剖面前,银龄院士王铁冠依然仰望星空——那些未解的机理、仍在演化的碳中和路径,如同绵延的天山雪峰,召唤着他继续攀登。(社会合作处供稿)

(审核 吴浙 编辑 李胜杰)